- 潰瘍性大腸炎とは

- 潰瘍性大腸炎の原因

- 潰瘍性大腸炎の分類

- 潰瘍性大腸炎の症状

- 潰瘍性大腸炎で起こる合併症

- 潰瘍性大腸炎の検査と診断

- 潰瘍性大腸炎の治療

- 日常生活での注意点

- 潰瘍性大腸炎の薬と性行為

- 潰瘍性大腸炎の生存率は?

潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎は、腸粘膜に炎症が発生する「炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)」の一種です。直腸から連続的に大腸全体へと広がる特徴があります。炎症によって粘膜がただれたり(びらん)、深い傷(潰瘍)ができたりし、慢性的な腹痛や下痢、血便などの症状を引き起こします。原因はまだ明らかになっておらず、根治させる治療法が確立されていないため、日本では厚生労働省による難病指定を受けており、医療費が助成されます。

潰瘍性大腸炎は、腸粘膜に炎症が発生する「炎症性腸疾患(IBD:Inflammatory Bowel Disease)」の一種です。直腸から連続的に大腸全体へと広がる特徴があります。炎症によって粘膜がただれたり(びらん)、深い傷(潰瘍)ができたりし、慢性的な腹痛や下痢、血便などの症状を引き起こします。原因はまだ明らかになっておらず、根治させる治療法が確立されていないため、日本では厚生労働省による難病指定を受けており、医療費が助成されます。

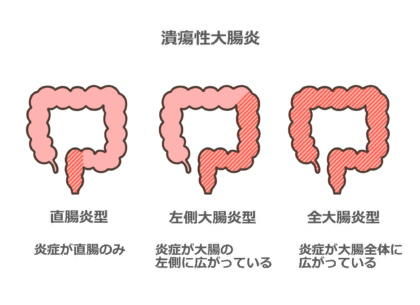

潰瘍性大腸炎は、いくつかの基準で分類され、病変の広がりや進行状況、症状の重さ、経過によって分けられます。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の明確な原因は、現時点では解明されていません。しかし、研究の進展により、本来は体を守るはずの免疫機能が異常をきたし、自身の細胞に過剰に反応することで大腸に炎症を引き起こしている可能性が指摘されています。

この免疫異常には、食生活の変化や腸内細菌のバランスの乱れ、遺伝的な要因など、様々な要素が絡み合っていると言われています。特に遺伝との関連については、日本国内でも家族内での発症が確認されており、欧米の報告では、発症者の20%程度に炎症性腸疾患(IBD)の近親者がいることが確認されています。

潰瘍性大腸炎の分類

潰瘍性大腸炎は、病変の広がりや症状の重さ、経過によって、次のように分類されます。

病変の広がりによる分類

- 直腸炎型(直腸のみ)

- 左側大腸炎型(直腸から下行結腸まで)

- 全大腸炎型(横行結腸より口側まで)

重症度による分類

軽症、中等症、重症、劇症

臨床経過による分類

- 再燃寛解型(良くなったり悪くなったりを繰り返す)

- 慢性持続型(症状が続く)

- 急性激症型(短期間で急激に悪化する)

- 初回発作型(最初の発症時のみ症状が現れる)

潰瘍性大腸炎の症状

- 腹痛

- 下痢

- 血便

- 粘血便

- 貧血

- 発熱

- 体重減少

初期段階では、下痢や血便に加え、腹痛が起こることが一般的です。症状が進行すると、貧血に伴う頻脈や動悸、めまいなどが現れることもあります。さらに悪化した場合、全身の状態が悪くなり、発熱や体重減少といった症状が見られることがあります。

潰瘍性大腸炎で起こる合併症

腸管合併症

炎症が進行すると、腸が狭くなったり(狭窄)、詰まったり(閉塞)することがあります。また、腸内にガスが異常に溜まり中毒症状を引き起こす「巨大結腸症」や、大腸に穴が開く「大腸穿孔」、長時間続く重度の血便など、深刻な合併症が発生する可能性があります。これらの状態では、緊急手術が必要となることがあります。さらに、炎症が長期間にわたって続くと、大腸がんのリスクが高まることが明らかになっています。

腸管外合併症

大腸だけでなく全身に影響を及ぼし、腸管外の合併症を引き起こすことがあります。代表的なものとして、皮膚に膿が溜まる「膿皮症」や、赤いしこりができる「結節性紅斑」などの皮膚症状が挙げられます。さらに、目の炎症(ぶどう膜炎)、関節の痛みや腫れを伴う関節炎・脊椎炎、膵炎などが発症することもあります。

潰瘍性大腸炎の検査と診断

まずは問診・診察を行い、状態を把握します。潰瘍性大腸炎の症状は他の疾患でも見られるため、以下の検査も行います。

血液検査

問診や診察では把握しきれない病気の状態を知る上で欠かせない検査です。

問診や診察では把握しきれない病気の状態を知る上で欠かせない検査です。

定期的に行うことで、炎症の進行状況、出血による貧血の有無、さらに栄養吸収の低下による栄養状態の変化を早期に把握することが可能です。

便検査

- 便潜血検査:微量な出血を調べ、炎症の兆候を検出します。

- 便中カルプロテクチン検査:便に含まれる炎症の指標(カルプロテクチン)を調べ、大腸内の炎症の程度を確認します。

- 便培養検査:再燃時に関与することが多い病原菌の存在を調べます。

大腸カメラ検査(大腸内視鏡検査)

大腸カメラ検査は、直接大腸の粘膜を観察できるため、潰瘍性大腸炎の診断に非常に有用で、定期的に行うことが推奨されています。この検査では、粘膜の炎症の状態を確認し、治療効果を評価することができます。また、炎症の程度や広がりを確認することで、病状の重症度を判断できます。

大腸カメラ検査は、直接大腸の粘膜を観察できるため、潰瘍性大腸炎の診断に非常に有用で、定期的に行うことが推奨されています。この検査では、粘膜の炎症の状態を確認し、治療効果を評価することができます。また、炎症の程度や広がりを確認することで、病状の重症度を判断できます。

さらに、潰瘍性大腸炎と似た症状が発生する他の大腸疾患との鑑別にも役立ちます。検査中に怪しい病変が見つかった場合、組織を採取して顕微鏡で調べることで、確定診断を下せます。

潰瘍性大腸炎の治療

薬物療法

潰瘍性大腸炎の治療には、主に薬物療法が用いられます。まず、5-ASA製剤で炎症を抑えます。炎症がひどい場合は、ステロイドを使って速やかに炎症を鎮めます。また、場合によっては抗TNFα製剤や免疫調整薬を使用したり、白血球吸着除去療法(GCAP)を行ったりすることもあります。

日常生活での注意点

潰瘍性大腸炎の日常生活での注意点としては、十分な休息と睡眠時間を確保し、ストレスをなるべく減らすことが重要です。腸の働きは自律神経によって制御されているため、ストレスによってバランスを崩さないように注意しましょう。症状が出ている活動期は消化管に負担をかけない食事を選びますが、寛解期には特別な食事制限は必要ありません。ただし、暴飲暴食は消化管に負担をかけるので控えてください。

潰瘍性大腸炎の薬と性行為

潰瘍性大腸炎の患者様が性行為を行えるかどうかは、病状や使用するお薬によって異なります。一般的に、潰瘍性大腸炎の治療薬は性行為に大きな影響を与えることは少ないですが、一部の薬剤は精子に影響を与える可能性があります。そのため、不安がある場合は、事前に医師に相談することが重要です。

潰瘍性大腸炎の生存率は?

潰瘍性大腸炎の生存率は、健康な方とほとんど変わらないとされています。医師の指示にしたがって治療を継続することで、日常生活に支障なく過ごすことができ、生命に対する大きな影響はありません。したがって、この病気が原因で死亡リスクが高まることはないと考えられています。