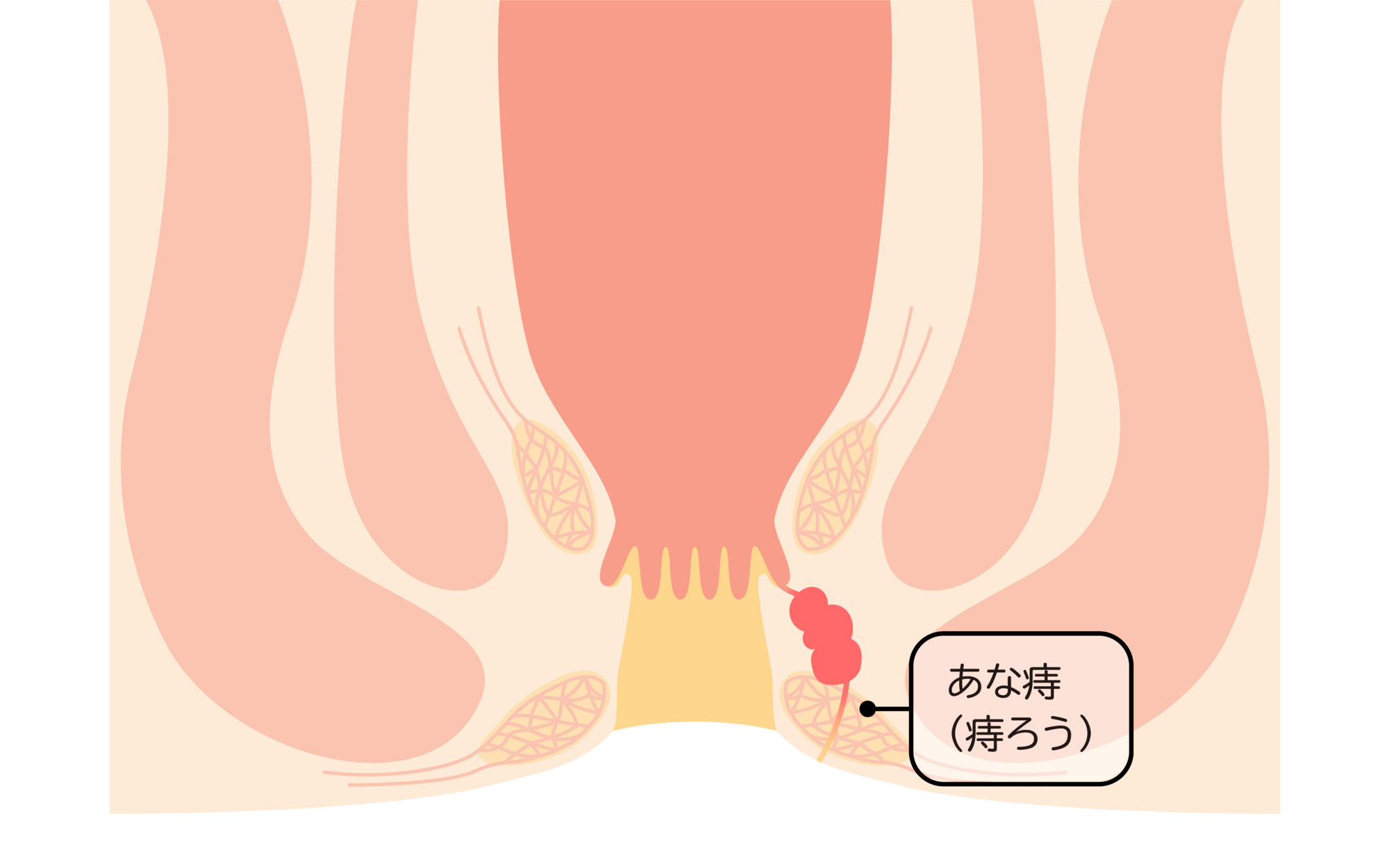

痔ろう(痔瘻)とは

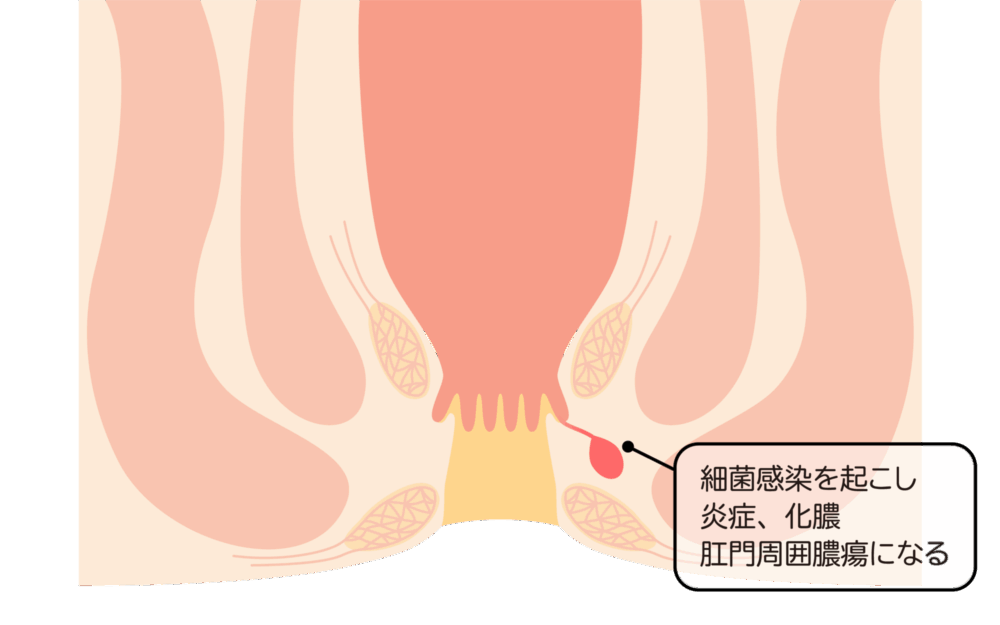

痔ろうは、直腸と肛門周囲の皮膚の間に細いトンネルができる疾患で、「あな痔」とも呼ばれます。その前段階として、肛門の周囲に膿が溜まる「肛門周囲膿瘍」があり、これが慢性化すると痔ろうへと進行します。

痔ろうは、直腸と肛門周囲の皮膚の間に細いトンネルができる疾患で、「あな痔」とも呼ばれます。その前段階として、肛門の周囲に膿が溜まる「肛門周囲膿瘍」があり、これが慢性化すると痔ろうへと進行します。

一度痔ろうができると、自然に治ることはなく、市販薬での改善も期待できません。適切な治療を受けるためには、医療機関の受診が不可欠です。

また、極めて稀ですが、長期間放置された痔ろうが「痔ろうがん」へと進行することがあります。切れ痔やいぼ痔にはない、がん化のリスクを持つ点が特徴です。

痔ろうになりかけの

初期症状は?

痔ろうの初期症状として、肛門周囲膿瘍に伴うかゆみや痛み、しこり、膿の分泌などが挙げられます。これを放置すると、膿が排出されて下着が汚れることもあります。

痔ろうの初期症状として、肛門周囲膿瘍に伴うかゆみや痛み、しこり、膿の分泌などが挙げられます。これを放置すると、膿が排出されて下着が汚れることもあります。

また、肛門周囲膿瘍を経ずに、他の病気がきっかけで痔ろうへと進行する場合もありますが、膿の分泌は共通して見られます。

やがて、直腸と肛門周囲の皮膚を繋ぐトンネルが形成されると、痔ろうへと進行し、膿に加えて腫れや発赤、発熱、倦怠感などの症状が現れることがあります。通常、痔ろうのトンネルは1つですが、クローン病が原因となる場合は複数できることもあります。

痔ろうは自然治癒しますか?

痔ろうは、直腸と肛門周囲の皮膚を結ぶトンネルが形成される病気で、肛門腺に細菌が感染することが原因です。大腸と常に繋がっているため、自然に治癒することはほとんどなく、治療には手術が必要となります。

痔ろうの原因

肛門には「歯状線」と呼ばれる境界線があり、その周辺にある小さな窪みを「肛門陰窩」と言います。この肛門陰窩には、粘液を分泌する肛門腺があります。便がこの肛門陰窩や肛門腺に入り込み、感染や化膿が起こると、最初に「肛門周囲膿瘍」を発症します。この肛門周囲膿瘍が進行すると、やがて「痔ろう」に至ります。肛門周囲膿瘍の患者様の3~5割が、最終的に痔ろうに進行することが知られています。また、切れ痔やクローン病、膿皮症、結核なども痔ろうを引き起こす原因となることがあります。

痔ろう(痔瘻)の分類と症状

前段階:肛門周囲膿瘍

- 肛門周囲の腫れが次第に大きくなり、座ることさえ辛くなります。

- 痛みが強くなり、体温が38度を超えることもあります。

- 膿が自然に排出されるか、切開して膿を取り出すことで症状が軽減します。

痔ろう(単純)

- 肛門周囲膿瘍から膿が排出された後、膿を通すトンネルが残ります。

- 再発すると、再び膿が溜まり、肛門周囲膿瘍に戻ることがあります。

- お薬での治療は難しく、手術が必要です。

痔ろう(複雑)

- 痔ろうを放置すると、トンネルがアリの巣のように広がり、複数に分岐することがあります。

- 複雑化するほど治療が難しくなり、対応が難解になります。

- 最悪の場合、がんに進行するリスクもあります。

痔ろうの検査・診断

まず、患者様から症状をお伺いし、肛門の視診、触診、指診を行います。指診では、医師が肛門に指を挿入して、直腸と肛門部の状態を確認します。その後、肛門鏡を使ってより詳細に状態を確認し、診断を行います。

状況に応じて、CTによる画像検査を追加で実施し、痔ろうの種類や発生位置を詳しく調べる場合や、クローン病などの大腸疾患の可能性が疑われる際に大腸カメラ検査を実施することもあります。

痔ろうの治療

痔ろうは、いぼ痔や切れ痔と違い、お薬だけでは効果的な治療が難しい病気です。根本的に改善するためには、手術による治療が必須となりますので、連携先の医療機関をご紹介することもあります。