- 脂質異常症とは

- 脂質異常症の症状

- 脂質異常症の原因

- 脂質異常症の診断・検査

- 脂質異常症の診断基準

- 脂質異常症の改善・治療

- 脂質異常症の方が食べてはいけないもの

- コレステロール値が高い方、脂質異常症と診断された方は当院へ

脂質異常症とは

脂質は、コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)といった形で血液中に存在し、体の機能を保つうえで欠かせない成分です。ただし、そのバランスが崩れ、いずれかの値が基準値を外れると、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

脂質は、コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)といった形で血液中に存在し、体の機能を保つうえで欠かせない成分です。ただし、そのバランスが崩れ、いずれかの値が基準値を外れると、健康に悪影響を及ぼすことがあります。

特に注意が必要なのは、以下のような脂質が多すぎる状態(高脂血症)です。

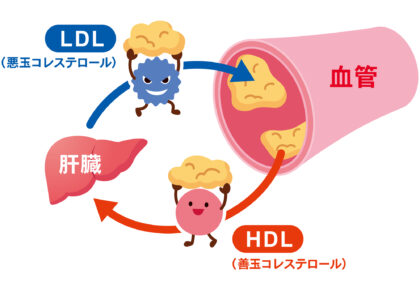

- LDL(悪玉)コレステロールが過剰になる

- HDL(善玉)コレステロールが不足している

- 中性脂肪(トリグリセライド)が過剰になる

こうした状態が続くと、血管内にプラーク(脂質の塊)ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞といった重大な病気のリスクが高まります。ただし、脂質異常症はほとんど自覚症状がないため、健康診断などで異常を指摘された場合は、放置せず早めに医療機関を受診し、適切な管理・治療を始めることが大切です。

脂質異常症の症状

脂質異常症は、初期の段階ではほとんど自覚症状がないのが特徴です。そのため、定期健診などの血液検査で血中脂質の異常を指摘され、初めて気づくケースが多く見られます。

ただし、原因によっては、稀に皮膚や腱に脂肪が溜まってできる「黄色腫」や、黒目と白目の境界部に乳白色〜灰色の輪が現れる「角膜輪」といった症状が出ることもあります。

また、病気が進行すると、血管内にコレステロールが蓄積し、粥腫(アテローム)と呼ばれる塊が形成されます。これがさらに成長して「プラーク」となり、血管の破綻を引き起こすリスクもあります。

脂質異常症の原因

脂質異常症は、遺伝的な体質に加え、日々の生活習慣が深く関係しています。栄養バランスの乱れや運動不足、睡眠不足、過度の飲酒などが主な要因とされています。

特に、動物性脂肪を多く含む肉類や揚げ物などの高脂肪な食事を続けていると、LDLコレステロールや中性脂肪の値が上昇しやすくなります。また、お酒を飲み過ぎると、肝臓での脂質代謝に支障をきたし、脂質バランスが乱れやすくなります。

さらに、運動不足によって脂質がうまく燃焼されないと、体内に溜まるばかりで血中の脂質濃度が高まりやすくなります。

脂質異常症の診断・検査

脂質異常症は、血液検査によって血中の脂質値を確認することで診断されます。健康診断では主に総コレステロールや中性脂肪の値が測定されますが、異常が疑われる場合には、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)の3つの項目を確認することが一般的です。

脂質異常症は、血液検査によって血中の脂質値を確認することで診断されます。健康診断では主に総コレステロールや中性脂肪の値が測定されますが、異常が疑われる場合には、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド)の3つの項目を確認することが一般的です。

LDLコレステロール

LDLコレステロールは、脂肪を細胞に運ぶ役割を担っています。しかし、量が多すぎると血管壁に溜まり、動脈硬化の原因になるため「悪玉コレステロール」とも呼ばれます。

HDLコレステロール

HDLコレステロールは、使われずに余ったLDLコレステロールを回収して肝臓へ運ぶ働きがあり、「善玉コレステロール」と呼ばれます。この値が低すぎる場合も、脂質バランスが崩れ、脂質異常症の一因となるため注意が必要です。

中性脂肪

中性脂肪は細胞のエネルギー源となる脂質の一種で、使いきれなかった分は皮下脂肪として蓄積されます。数値が高すぎると、肥満や動脈硬化のリスクが高まります。

脂質異常症の診断基準

脂質異常症は、血液中の脂質バランスによって判断されます。次のいずれかに当てはまると、脂質異常と診断されます。

- LDLコレステロールが140mg/dL以上、かつ HDLコレステロールが40mg/dL未満

- LDLコレステロールが単独で160mg/dL以上

- 中性脂肪(TG)が150mg/dL以上

※中性脂肪は食事の影響を受けやすいため、正確な数値を把握するには空腹時に血液検査を受けることが推奨されます。

脂質異常症の改善・治療

脂質異常症と診断された場合は、まず食事や運動といった生活習慣の見直しから始めます。

これらの方法で十分な改善が見られない場合には、薬物療法を併用していきます。

食事療法

食物繊維が豊富な野菜やきのこ類を中心に、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。コレステロールの多い食品(鶏卵や干物など)は控えめにし、脂身の多い肉の摂取も適度に抑えることが大切です。また、調理に使う油はサラダ油よりも、オリーブオイルなどの良質な脂に置き換えるのがお勧めです。

良質な油を含む食材

- 青魚(サバ、サンマ、イワシなど)

- えごま油、アマニ油、オリーブオイル

食物繊維が豊富な食材

- 野菜、海藻、きのこ

- 玄米、こんにゃく

タンパク質が豊富な食材

- 鶏むね肉、白身魚

- 大豆製品(納豆、豆腐など)

- 卵白

発酵食品

- 納豆、味噌、キムチなど

- ヨーグルト(無糖)

その他

- 緑黄色野菜

- 緑茶

運動療法

無理のない範囲での有酸素運動と筋力トレーニング(レジスタンス運動)を組み合わせて行うことが効果的です。週に3回以上を目安に、継続的に取り組みましょう。

薬物療法

食事や運動などの生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、薬物療法を併用します。どの数値が基準を超えているか、患者様の体調やリスクに応じて適切なお薬を選んで処方します。

食事や運動などの生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合は、薬物療法を併用します。どの数値が基準を超えているか、患者様の体調やリスクに応じて適切なお薬を選んで処方します。

例えば、LDLコレステロールが高い場合はスタチン系薬やエゼチミブ、エボロクマブを、中性脂肪が高い場合はフィブラート系薬やEPA/DHA製剤を使用します。

脂質異常症の方が

食べてはいけないもの

脂質異常症の改善には、血中脂質をコントロールするため、いくつかの食材を控えることが求められます。なお、絶対に避けるというよりも、適量を意識しながら、バランスの取れた食事を継続することが大切です。

- 肉類:牛肉や豚肉の脂身、鶏肉の皮、ハム・ソーセージ・ベーコンなどの加工肉

- 魚介類:イクラ、筋子、ウナギなど

- 卵:卵黄(1日1個以内であれば問題ありません)

- 乳製品:バター、チーズ、生クリームなど

- 油脂類:ヘット、ラード、マーガリン、ココナッツオイルなど

- その他:インスタント食品、菓子パン、スナック菓子、洋菓子、アイスクリームなど

コレステロール値が高い方、

脂質異常症と診断された方は

当院へ

あいざわ循環器内科・内視鏡・肛門クリニックでは、浜松市をはじめ、磐田市・袋井市・湖西市・豊橋市など近隣地域にお住まいの方にもお越し頂けます。

当院では、脂質異常症の診療にも積極的に取り組んでおり、地域の皆様の健康維持に貢献できるよう努めています。コレステロール値が高いと指摘された方や、気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。