閉塞性動脈硬化症とは

閉塞性動脈硬化症は、足の動脈で動脈硬化が進行することで起こる疾患です。動脈が硬くなり柔軟性を失うと、血液の流れが悪くなり、様々な異常を引き起こします。足は運動時に通常の約10倍もの血液を必要としますが、血流が不足すると筋肉に乳酸が溜まり、痛みを感じるようになります。

閉塞性動脈硬化症は、足の動脈で動脈硬化が進行することで起こる疾患です。動脈が硬くなり柔軟性を失うと、血液の流れが悪くなり、様々な異常を引き起こします。足は運動時に通常の約10倍もの血液を必要としますが、血流が不足すると筋肉に乳酸が溜まり、痛みを感じるようになります。

特に坂道や階段で足の痛みがある場合は、閉塞性動脈硬化症の可能性があります。足の動脈に動脈硬化があると、約70%の確率で脳や心臓にも動脈硬化が起きているとされ、足の症状を放置すると将来的に心筋梗塞や脳卒中など重篤な疾患に繋がる恐れがあります。気になる症状がある場合は、早めに専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

当院では、血管の動脈硬化を評価する先進的な検査機器を導入し、閉塞性動脈硬化症などの血管疾患の早期発見に努めています。気になる症状があれば、お早めにご相談ください。

閉塞性動脈硬化症の症状

閉塞性動脈硬化症では、以下のような症状が現れます。初期には自覚症状がほとんどなく、筋肉痛や冷え性と勘違いされることもあります。

- 足の痺れ

- 足の痛み

- 足の冷え

- 傷が治りにくい

- 足の皮膚の色が悪くなる

- 歩行中に足の痛みで立ち止まってしまう(間欠性跛行)

このような症状の有無や程度に応じて、閉塞性動脈硬化症は4つの病期(ステージ)に分類されます。

フォンテイン(Fontaine)分類

Ⅰ度

足の冷えや痺れが現れます。

Ⅱ度

一定の距離を歩くと足に痛みが出て歩けなくなりますが、休憩すると再び歩けるようになります(間欠性跛行)。

Ⅲ度

安静にしていても足に痛みが生じます。

Ⅳ度

足に潰瘍や壊死が見られます。

ステージがⅣ度に近づくほど重症度が高くなり、Ⅱ度以上では治療が必要となります。Ⅲ度を超えると、外科的な治療が必要となるケースもあります。

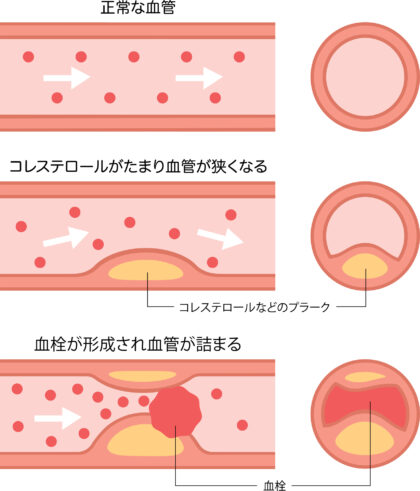

閉塞性動脈硬化症の原因

閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化によって起こります。高血圧や糖尿病などの生活習慣病に加え、加齢、肥満、喫煙が主なリスク要因とされています。近年では食生活の欧米化により、発症数が増加傾向にあります。特に男性や喫煙者は発症リスクが高いとされますが、複数のリスクを抱えていれば、年齢や性別に関係なく発症する可能性があります。

閉塞性動脈硬化症の検査

身体診察をはじめ、ABI検査や下肢のカラードプラ検査、CT検査、下肢動脈造影検査などが行われます。検査は体への負担が少なく、痛みやストレスの少ない方法で実施します。

身体診察をはじめ、ABI検査や下肢のカラードプラ検査、CT検査、下肢動脈造影検査などが行われます。検査は体への負担が少なく、痛みやストレスの少ない方法で実施します。

身体診察

足の付け根から足先にかけて動脈の拍動を触れて確認し、血流の状態を評価します。また、虚血の影響による皮膚の色の変化(蒼白やチアノーゼなど)も観察します。

ABI検査

ABI検査では、足関節と上腕の収縮期血圧を測定し、その比率から血流の異常を評価します。ABIの値が0.9以下の場合は、下肢の動脈に狭窄や閉塞が起きている可能性があります。

下肢カラードプラ検査

超音波を用いて足の血流状態を評価します。血管の狭窄や閉塞の有無を非侵襲的に確認できる検査です。

CT検査

造影剤を静脈から注入して行う検査で、足の動脈の状態を詳細に確認することができます。カテーテルを動脈に通すことなく、下肢の血管の狭窄や閉塞を把握できるのが特徴です。造影剤を使用するCTが必要と判断した場合、提携先の医療機関をご案内致します。

閉塞性動脈硬化症の治療

問診や足の診察に加え、血液検査、ABI検査、下肢カラードプラ検査などを行い、症状や病状に応じた適切な治療を進めていきます。

生活習慣の改善

動脈硬化の進行を抑えるためには、生活習慣の改善が重要です。特に喫煙は血管を収縮させて血流を悪化させるため、禁煙が欠かせません。さらに、コレステロールの摂取を控え、塩分やカロリーを抑えたバランスの取れた食事を心がけることも大切です。併せて、血圧や血糖値の管理、適度な運動を習慣にすることが、動脈硬化の予防と改善に繋がります。

薬物療法

足の血流を改善するために、血液をサラサラにするお薬や血管を拡張させるお薬を使用します。症状や病状に応じて適切なお薬を選択し、必要に応じて複数のお薬を組み合わせながら、最適な治療を行っていきます。

運動療法

運動療法を行うことで微小な血管の新生や血管内皮機能の改善を図り、足の痛みや痺れが改善し、歩行可能な距離が伸びることがわかっています。当院では閉塞性動脈硬化症に対しても心臓リハビリテーション室での運動療法を行なっています。

足のケア

足を清潔に保つことが大切です。傷やケガに注意し、保湿ケアを行うことで乾燥を防ぎましょう。また、冷え対策も併せて行うことが重要です。

外科治療(バイパス手術、カテーテル治療など)

重症症例に対しては、カテーテル(細い管)を挿入し、ステント(網目状の器具)やバルーンを用いて血管を広げるカテーテル治療や、患者様自身の血管や人工血管を使って血流を迂回させるバイパス手術が行われることもあります。手術が必要と判断された場合には、連携している高度医療機関をご紹介いたします。