便秘でお悩みの方へ

便秘は、適切な治療を受けることで改善が期待できるだけでなく、再発を防ぐことにも繋がります。慢性的な便秘を放置すると、生活の質が低下するだけでなく、虚血性大腸炎をはじめとする大腸の病気や痔の発症・悪化を招く恐れがあります。また、便秘が大腸がんなどの疾患の兆候の可能性もあるため、便秘を繰り返す場合は、消化器内科で詳しい検査を受けることが大切です。

便秘は、適切な治療を受けることで改善が期待できるだけでなく、再発を防ぐことにも繋がります。慢性的な便秘を放置すると、生活の質が低下するだけでなく、虚血性大腸炎をはじめとする大腸の病気や痔の発症・悪化を招く恐れがあります。また、便秘が大腸がんなどの疾患の兆候の可能性もあるため、便秘を繰り返す場合は、消化器内科で詳しい検査を受けることが大切です。

当院では、問診をもとに必要な検査を行い、原因を特定したうえで、患者様の生活習慣や体質に合わせた適切な治療を提供しています。便秘が続いている方や、市販薬では十分な効果が得られなくなった方は、お気軽にご相談ください。

便秘の症状はありませんか

- 便が硬くなっており、表面がひび割れしている

- 排便がスムーズにできない

- 強くいきんでも便が少量しか出ない

- ウサギの糞便のようなコロコロした小さな便がでる

- 排便後も便が腸内に残っている感覚がある

- 膨満感が起きている

- 市販の便秘薬を使用しても便秘が続く

- 浣腸しないと排便できなくなった

- そもそも便意を感じない

便秘の原因

便秘は腸の働きが低下することで起こりますが、その原因は1つではなく、複数の要因が絡み合って発生することがほとんどです。主な要因として、運動不足や水分不足、食物繊維や食事量の不足が挙げられるほか、加齢やストレス、生活環境の変化、ホルモンバランスの乱れ、全身疾患・大腸疾患、お薬の副作用、排便習慣の影響なども関係しています。

また、便意を我慢するうちに自然と便意を感じにくくなったり、自宅以外では排便しにくいなど、日常の小さな習慣が便秘を悪化させることもあります。

便秘のタイプは大きく分けて、腸の機能に問題がある「機能性便秘」が3種類、疾患が原因となる「器質性便秘」の合計4つに分類されます。

機能性便秘

ストレスなどの影響で自律神経のバランスが乱れると、消化管の蠕動運動が正常に働かなくなり、便秘を引き起こすことがあります。機能性便秘は、その原因や症状の違いにより、弛緩性便秘・痙攣性便秘・直腸性便秘の3つのタイプに分類されます。

弛緩性便秘

加齢とともに腸管が弛緩し、蠕動運動が低下することで、大腸内に便が長く滞留しやすくなるタイプの便秘です。特に女性や高齢者に多く見られ、便秘の中でも発症しやすい傾向があります。

痙攣性便秘

精神的なストレスによって自律神経のバランスが崩れ、大腸の蠕動運動が過剰に働いたり痙攣を起こしたりすることで発生する便秘です。ウサギの糞便のようなコロコロとした便が排泄されるようになり、食後に下腹部の痛みや不快感を伴うことがあります。また、腸の動きが不安定になることで、便秘と下痢を繰り返すケースも少なくありません。

直腸性便秘

直腸に便が溜まっても排便反射が発生せず、スムーズに排出できなくなるタイプの便秘です。主な原因として、便意を我慢する習慣、浣腸や下剤の使い過ぎ、神経系の疾患などが挙げられます。

器質性便秘

腸の疾患が原因で便の通過が妨げられるタイプの便秘です。大腸ポリープや大腸がん、腸管の癒着などが主な原因となり、排便が困難になります。特に大腸がんによる便秘は、早急な対応が求められるケースもあるため、慎重な診断と適切な治療が必要です。

便秘と痔

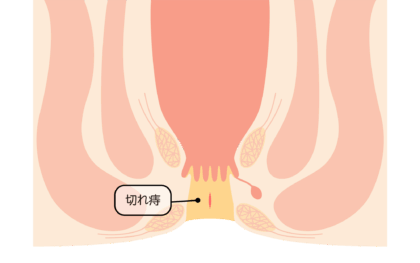

便秘が起きている場合、排便時に強い力を入れることで痔を引き起こしやすくなります。また稀に、直腸が肛門から外に出る直腸脱という状態も発生することがあります。さらに、硬い便を無理に排泄しようとすることで肛門が裂け、切れ痔が発生することも多いです。切れ痔が繰り返されると、肛門が狭くなって便が出にくくなり、さらに便秘が悪化することがあります。このように、便秘と痔は相互に悪影響を及ぼし合い、悪化や再発を引き起こすことがよくあります。

便秘が起きている場合、排便時に強い力を入れることで痔を引き起こしやすくなります。また稀に、直腸が肛門から外に出る直腸脱という状態も発生することがあります。さらに、硬い便を無理に排泄しようとすることで肛門が裂け、切れ痔が発生することも多いです。切れ痔が繰り返されると、肛門が狭くなって便が出にくくなり、さらに便秘が悪化することがあります。このように、便秘と痔は相互に悪影響を及ぼし合い、悪化や再発を引き起こすことがよくあります。

当院では消化器疾患のほか、肛門に関する専門的な診療も行っているため、便秘と痔の両方に対応した総合的な治療を提供しています。

便秘の検査

まずは問診を行い、便の状態や排便状況、腹痛や血便などの付随症状の有無、生活習慣、既往歴、服用中のお薬などについてお伺いします。問診の結果をもとに、腹部レントゲン検査や腹部超音波検査、血液検査、大腸カメラ検査などを行います。特に、便秘の原因として糖尿病や甲状腺機能低下症などが疑われる場合、血液検査が重要になります。

まずは問診を行い、便の状態や排便状況、腹痛や血便などの付随症状の有無、生活習慣、既往歴、服用中のお薬などについてお伺いします。問診の結果をもとに、腹部レントゲン検査や腹部超音波検査、血液検査、大腸カメラ検査などを行います。特に、便秘の原因として糖尿病や甲状腺機能低下症などが疑われる場合、血液検査が重要になります。

問診から器質性便秘が疑われる場合、大腸カメラ検査を行います。大腸カメラ検査は、大腸粘膜全域を直接観察する検査で、腸管の形態異常や捻じれを発見できます。また、怪しい病変があれば検査中に組織を採取し、病理検査に提出することで確定診断を下せます。

便秘の治療

便秘の治療には、薬物療法とともに生活習慣の改善が重要な役割を果たします。薬物療法では、腸内の水分量をコントロールする緩下剤や、便を軟らかくして排便をスムーズにする浸潤性下剤、また腸を刺激して排便を促す刺激性下剤などを使用し、患者様の便秘の状態に最適な方法を選んで治療を進めます。

食事療法

水分不足は便秘を悪化させる原因となるため、こまめに十分な水分を摂ることが大切です。栄養バランスが整った食事を、1日3回、規則正しく摂取することを心がけましょう。特に食物繊維が豊富な食事は便通を助けます。ダイエットを行っている場合、脂肪分や食事量が不足すると便秘を引き起こすことがあります。ダイエット中の方には、適切なカロリー制限についてアドバイスさせて頂きます。

運動療法

週に3回以上、1回30分程度の有酸素運動を行うことをお勧めします。早歩きの散歩や階段の昇降など、日常的に取り入れやすい運動から始めてみましょう。運動を習慣化することで基礎代謝がアップし、血行が改善され、腸の働きが活性化します。デスクワークが多い方は、座ったままでできるストレッチを取り入れると、さらに効果的です。

生活習慣改善

規則正しい生活習慣を取り入れることで、腸や身体の機能が改善されます。例えば、早寝早起きや食事を毎日同じ時間に摂ることが効果的です。さらに、便意を感じた際には我慢せずに排便することが大切で、これが便秘の改善や再発防止に繋がり、全身の健康にも寄与します。

また、十分な睡眠と休息を確保し、身体の冷えを防ぐことも忘れてはいけません。夏でも毎日お風呂に入って体を温めることは、血行を良くし、隠れた冷え症を改善するために有効です。

薬物療法

医療機関では、患者様の体質や生活習慣、症状の原因に合わせて適切なお薬を処方します。市販薬では効果が得られず便秘が悪化している際でも、効果的な治療を行うことが可能です。最近では新しい作用機序を持つ薬剤も登場しており、治療の選択肢が増えています。また、同じ効能を持つお薬でも、効果の現れ方や服用のタイミングに違いがあり、患者様の生活習慣に合わせた処方が可能です。

便秘に良い食べ物・飲み物

水・白湯

水分が不足すると、便が硬くなり、排便に支障をきたします。便秘を防ぐためには、こまめに水分を摂取することが大切です。目安として、1日に1500mlから2000mlの水分を摂取することが推奨されます(体格によって個人差があります)。

良質な油(オリーブオイル・アマニ油など)

水分の摂取に加え、良質な油を摂ることも便秘の改善に役立ちます。油は大きく「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分けられますが、便秘改善には「不飽和脂肪酸」が特に効果的であると多くの臨床研究で示されています。これらの油は、小腸での吸収が少なく、腸内で潤滑剤のように働くため、便の排出を助けます。一方で、加工肉や揚げ物などに使われる「飽和脂肪酸」は便秘の原因となる可能性があるため注意が必要です。

不飽和脂肪酸

魚や植物由来の液体油です。代表的なものに、オレイン酸やリノール酸、α-リノレン酸などがあります。これらは「オメガ3」や「オメガ6」といった呼び名でも知られ、オリーブオイルやアマニ油がその例として挙げられます。

食物繊維

厚生労働省は、食物繊維を毎日3~4g多く摂取することを推奨しています。食物繊維が豊富な食品として、そばやしらたき、かぼちゃ、さつまいも、切り干し大根、ごぼう、たけのこ、しいたけ、おから、ひじき、ブロッコリー、モロヘイヤ、いんげん豆、糸引き納豆、ライ麦パン、あずきなどがあります。これらの食品は、1食あたり2~3gの食物繊維を含んでいるため、積極的に取り入れることが望ましいです。

食物繊維は大きく「水溶性」と「不溶性」に分類され、どちらのタイプも含まれる食品もあります。

水溶性食物繊維

水溶性食物繊維は、水に溶けやすく、溶けるとゼリー状に変化し、水分を保持する特性があります。便秘により大腸に便が溜まると、腸に水分が吸収されて便中の水分が少なくなります。そこで、水溶性食物繊維を摂取することで、便の水分量を増やし、排便をスムーズにします。水溶性食物繊維を豊富に含む食品には、青菜、海藻類(昆布、わかめ)、こんにゃく、きくらげ、大麦、納豆、あずきなどがあります。

不溶性食物繊維

不溶性食物繊維は、水溶性とは反対に水に溶けにくい性質を持ちます。不溶性食物繊維を摂取すると、便の体積が増加して大腸が刺激されるため、自然な排便が促されます。不溶性食物繊維を多く含む食品には、イモ類、穀類、きのこ、ごぼう、小麦ふすま、大豆、ココアなどがあります。

腸内細菌を整える(乳酸菌やビフィズス菌など)

ビフィズス菌や乳酸菌は、私たちの体内に存在する常在菌で、これらはヨーグルトや乳酸菌飲料のほか、発酵食品の代表格である味噌、納豆、キムチにも含まれています。

最近、便秘の治療において注目を集めているのが、ロシア・カフカース地方の伝統的な乳製品「ケフィア」です。ヨーグルトが乳酸菌のみで発酵するのに対し、ケフィアは乳酸菌に加えて酵母も用いており、その独自の発酵方法が注目されています。

オリゴ糖

オリゴ糖とは、糖質の基本単位である単糖が2~10個ほど連なったもので、「少糖」とも呼ばれる成分です。

このオリゴ糖は、ビフィズス菌をはじめとする善玉菌のエサとなり、その増殖を促す働きが期待されることから、特定保健用食品として承認を受けています。

果物

果物には水分や食物繊維が豊富に含まれており、便秘の改善に役立ちます。なかでも、リンゴやナシ、キウイフルーツ、ぶどう、ラズベリー、ブラックベリー、プルーンなどが推奨されます。