心不全

心不全とは、心臓が十分に血液を送り出せず、全身に酸素や栄養が届きにくくなる状態です。その結果、息切れやむくみなど様々な症状が起こります。

心不全とは、心臓が十分に血液を送り出せず、全身に酸素や栄養が届きにくくなる状態です。その結果、息切れやむくみなど様々な症状が起こります。

特定の病気を指すのではなく、心機能が低下した状態の総称です。

日本では高齢化を背景に心不全の患者様が増加しており、この傾向は今後も続くと考えられます。心不全は心疾患に関連する死亡原因の中でも最も多いとされています。

左心不全と右心不全

左心不全

左心不全は、左心室が血液を十分に全身へ送れなくなることで生じます。血液が肺に滞りやすくなり、肺うっ血や肺水腫を招く恐れがあります。

右心不全

右心不全は、右心室が血液を十分に肺へ送れなくなることで生じます。血流の滞りにより静脈にうっ滞が生じ、肝臓の腫れや手足のむくみなどの症状が生じます。

急性心不全と慢性心不全

急性心不全

突然、心臓の機能が急激に低下し、呼吸困難などの強い症状が現れる状態です。重度になると血圧が下がって意識障害やショックに至ることもあります。

慢性心不全

心臓機能が少しずつ低下する状態です。初期は代償作用により症状が出にくいのが特徴ですが、進行すると目立ち始め、急な悪化を繰り返すようになります。

心不全の症状

心不全では、病状の進行に応じて現れる症状が異なります。以下では、初期段階から末期にかけて見られる代表的な症状を段階別に紹介します。

心不全の前触れ・初期症状

- 息切れ

- 動悸

- 疲れやすくなる

- 手足の冷え

- 食欲不振

- 夜間頻尿

など

心不全の進行時の症状

- 呼吸困難(横になったときに強くなる)

- 咳(夜間に強くなる)

- 胸痛

- むくみ(特に足首)

- 水分が溜まることによる体重増加

- めまい、ふらつき

など

心不全で亡くなる前の症状

心不全が末期に至ると、次のような症状が起こることがあります

- 安静時にも呼吸が難しくなる

- 胸痛が続く

- 非常に強い疲労感を覚える

など

心不全の原因・

なりやすい人の特徴

心不全は様々な原因によって引き起こされますが、特に以下のような方は心不全を発症しやすいため、ご注意ください。

心不全になりやすい人の特徴

- 普段からタバコを吸う方

- 心臓病の既往歴がある方

- 高齢の方

- 肥満の方

- 高血圧の方

- 糖尿病の方

- 腎臓疾患のある方

など

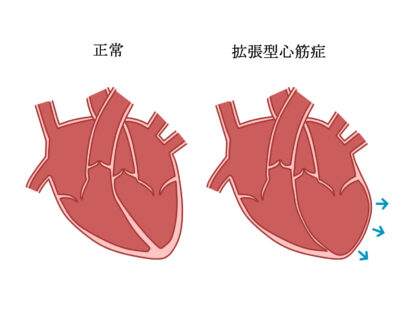

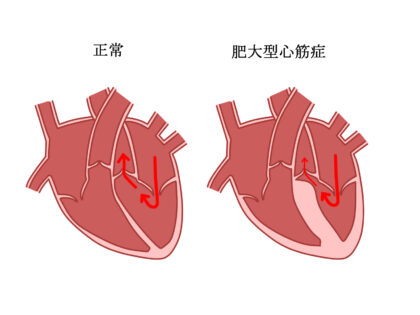

心不全の原因となる疾患

虚血性心疾患

冠動脈が動脈硬化などで狭窄・閉塞し、心筋に血液が満足に供給されないことで起こる疾患です。代表的なものに狭心症や心筋梗塞があります。

高血圧・糖尿病・脂質異常症などがリスク要因として知られています。

高血圧性心疾患

高血圧が続いて心臓に負担がかかり、機能が徐々に低下していく疾患です。心筋が厚く硬くなることで、収縮や拡張がうまくできず、全身に血液を送る力が弱まります。

弁膜症

心臓の弁が正常に働かなくなることで起こる疾患です。弁が狭くなり血流が妨げられる「狭窄症」、弁が完全に閉じず血液が逆流する「閉鎖不全症」などがあります。いずれも心臓に負担がかかり、放置すれば心不全に進行する恐れがあります。

心筋炎

ウイルス感染などをきっかけに心臓の筋肉に炎症が起こる疾患です。心筋の働きが弱まり、心不全を招く恐れがあります。

先天性心疾患

先天的に心臓の構造に異常がある疾患です。「心房中隔欠損症」などがその一例で、放置すると将来、心不全を招く恐れがあります。

肺疾患

肺に関わる病気が原因で心不全を起こすこともあります。肺の血圧が高くなる肺高血圧症や慢性的に肺の働きが低下する慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが代表的で、これらによって右心系に負担がかかり、右心不全へと繋がることがあります。

心不全の検査

心不全かどうかを判断するために、次のような検査を実施します。

血液検査

心不全の血液マーカーとして、BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド: brain natriuretic peptide)の測定が非常に有用です。日本循環器学会による『心不全診療ガイドライン2025年改訂版』でもその有用性が強く強調されており、心不全予備軍の段階でもBNP値は上昇してきます。無症状であっても心不全が心配な方はBNPの測定を行い、心不全予備軍の段階から早期に介入することで心不全の重症化を防ぐことが可能になります。当院ではBNPの測定を院内で行なっておりますので、測定当日に結果を確認できます。心不全を疑う症状がある方はもちろん、今後心不全を起こすことが心配な方に関しましても当院では積極的にBNPの測定を行います。

心電図

心臓が発する電気信号を記録することで、不整脈の有無を把握します。

胸部レントゲン検査

心臓のサイズや形、肺に血液や水が溜まっていないかなどを確認します。

心臓超音波検査

心臓の動きや弁の状態などをリアルタイムで観察する検査です。体への負担が少ないことも特徴です。

心不全の治療

急性心不全の場合

急性心不全は命に関わることもあるため、入院による迅速な対応が求められます。主な治療には以下のようなものがあります。

- 酸素吸入による呼吸のサポート

- 薬物療法

- 状況に応じて人工呼吸器の使用

など

慢性心不全の場合

食事療法

慢性心不全の治療では、日々の生活習慣を見直すことがとても重要です。当院では、次のような食事療法を推奨しています。

- 適切な食事量を保つ

- 塩分の摂取を控える

- 喫煙・飲酒を避ける

- 栄養バランスの取れた食事を意識する

など

薬物療法

慢性心不全の治療では、症状の進行を抑え、心臓の機能をできるだけ長く保つことを目的に、様々なお薬が使われます。最近では、心臓に無理をさせず、安定して働かせるよう調整する治療が主流です。当院では、β遮断薬を中心に、各患者様の状態に応じた薬物療法を行っています。

心不全の余命

心不全の患者様の余命は、様々な要因によって大きく異なります。年齢や基礎疾患の有無、治療の効果、病状の進行度などが影響し、重症例では予後が厳しくなる傾向があります。

一度心不全を発症した場合、4年後の生存率は約50%と報告されていますが、あくまで統計上の目安であり、個々の状態や治療の反応によって結果は変わってきます。

心不全の進行度

心不全の進行状況は、余命に大きく影響します。初期の段階で適切な治療を受けていれば、長期間にわたって安定した状態を保つことも可能です。ただし、年齢を重ねることで徐々に症状が進行し、重症化していく傾向があります。

年齢

心不全は年齢が上がるにつれて症状が悪化する傾向があります。特に、入退院を繰り返すような急激な悪化が重なると、病状の進み方が速まるため、症状が安定した状態を長く保つ治療が重要です。

基礎疾患の有無

高血圧や糖尿病、腎疾患などの持病があると、心不全が進行しやすくなると考えられています。そのため、心不全と併せてこれらの基礎疾患にも適切に対応することが大切です。

治療の効果

治療に対する反応が良ければ、余命を延ばせる可能性があります。治療の効果は、日常生活での症状の変化や、血液検査をはじめとする様々な検査結果をもとに評価されます。