逆流性食道炎とは?

ストレスが原因?

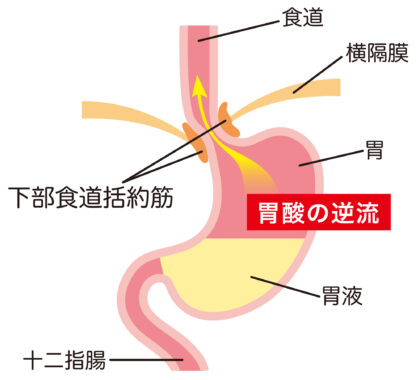

逆流性食道炎は、胃酸など胃の内容物が食道に逆流して、食道の内壁に炎症を引き起こす疾患です。この疾患は、加齢や不規則な食生活、肥満、姿勢の悪さなどが原因となり、食道と胃を繋ぐ下部食道括約筋が弱くなることや、胃酸が過剰に分泌されることが大きな要因となります。また、食道裂孔ヘルニアという状態では、胃の一部が食道側に飛び出し、逆流性食道炎を引き起こしやすくなることがあります。

逆流性食道炎は、胃酸など胃の内容物が食道に逆流して、食道の内壁に炎症を引き起こす疾患です。この疾患は、加齢や不規則な食生活、肥満、姿勢の悪さなどが原因となり、食道と胃を繋ぐ下部食道括約筋が弱くなることや、胃酸が過剰に分泌されることが大きな要因となります。また、食道裂孔ヘルニアという状態では、胃の一部が食道側に飛び出し、逆流性食道炎を引き起こしやすくなることがあります。

近年、ストレスが逆流性食道炎を引き起こす可能性が指摘されています。胃酸の分泌は自律神経が管理しており、ストレスが溜まることで、その分泌量やタイミングに乱れが生じることが、逆流性食道炎の原因になることがあるのです。

ストレスを避けるためには、趣味や休息を取り入れ、心身をリラックスさせることが大切です。

逆流性食道炎の症状をチェック

- のどのつかえ感

- のどがヒリつく感覚

- 呑酸(酸っぱいげっぷ)

- 胸焼け、胸のムカつき

- 前屈姿勢になると、胸焼け症状が強くなる

- 胃もたれ

- 膨満感

- 早期膨満感

- げっぷの頻発

- 消化不良による食後の不快感

これらの症状に心当たりがある場合、逆流性食道炎の可能性があります。一度当院までご相談ください。

逆流性食道炎の検査

患者様の症状をお聞きすることで、逆流性食道炎の発症有無をおおよそ推測することができます。しかし、確実な診断を行うためには、胃カメラ検査が必須です。胃カメラを行うことで、逆流性食道炎の程度を評価できるほか、食道裂孔ヘルニアやがんなどの異常も確認することができます。

患者様の症状をお聞きすることで、逆流性食道炎の発症有無をおおよそ推測することができます。しかし、確実な診断を行うためには、胃カメラ検査が必須です。胃カメラを行うことで、逆流性食道炎の程度を評価できるほか、食道裂孔ヘルニアやがんなどの異常も確認することができます。

当院では胃カメラ検査に鎮静剤や鎮痛剤を使用しており、検査に伴う苦痛を最小限に抑えています。

逆流性食道炎の治し方

逆流性食道炎は、生活習慣の改善と薬物療法により治療を行います。

生活習慣の改善

逆流性食道炎は、食べ過ぎや食後すぐに横になること、脂肪分の多い食事をよく摂ることなど、生活習慣が原因となることがあります。まずは、患者様の普段の食生活や習慣をお伺いし、それに合った改善策を提案いたします。

日常生活の改善は、症状の軽減だけでなく、再発を防ぐためにも非常に重要です。また、服用しているお薬の副作用として、逆流性食道炎を引き起こすことがあります。特に喘息治療薬や血圧のお薬、心臓病のお薬を服用されている方は、問診時にお伝え頂ければ、適切な対応をいたします。

薬物療法

逆流性食道炎の治療には、胃酸の分泌を抑えるお薬を基本に、食道の粘膜を保護するお薬や、胃酸を中和するお薬などを用います。これらのお薬を組み合わせることで、症状の緩和と再発防止を目指します。

PPI

PPIは、胃酸の分泌を司るプロトンポンプの働きを抑制することで、胃酸の分泌量を減少させます。このお薬は、逆流性食道炎の再発予防にも効果を発揮することがあります。

H2ブロッカー

H2ブロッカーは、胃酸の分泌を抑制するお薬です。市販薬にも同様の成分を含む製品がありますが、医療機関で処方するH2ブロッカーは、その成分の含有量や効果が異なります。

消化管運動機能改善剤

消化管運動機能改善剤には、ガスモチンやナウゼリンなどがあります。これらのお薬は、消化管の働きと蠕動運動を促進し、食物の消化をサポートするとともに、胃内での滞留時間を短縮します。また、胃液や食物の逆流を抑える効果もあります。

制酸薬

制酸薬は、胃酸を中和することで症状を軽減し、胃の炎症を和らげる働きがあります。しかし、効果の持続時間が短いため、他のお薬と組み合わせて使用することが一般的です。

粘膜保護薬

粘膜保護薬は、食道の粘膜を守り、炎症の改善をサポートするお薬です。しかし、効果が短時間であるため、他のお薬と組み合わせて使用することが一般的です。

逆流性食道炎の時に

やってはいけないこと

逆流性食道炎を予防するためには、以下の習慣を避けることが重要です。

- 暴飲暴食や早食いを避ける

- 脂肪分の多い食べ物、辛い食べ物、加工食品を控える

- 寝る前の食事や夜食を控える

- 食後すぐに横にならない

- 過度な飲酒や喫煙を避ける

- 過労やストレスを避ける

- 腹部を締めつける衣服(コルセットやベルトなど)の着用を避ける

- 重い物を持ち上げない

- 猫背や前屈姿勢を避ける

- 左向きで寝ないようにする