心筋症とは

心筋症は、心臓の筋肉に構造的または機能的な異常が生じる進行性の疾患です。大きく分けて、原因が明らかな「特定心筋症」と、原因が特定されていない「特発性心筋症」があります。

心筋症は、心臓の筋肉に構造的または機能的な異常が生じる進行性の疾患です。大きく分けて、原因が明らかな「特定心筋症」と、原因が特定されていない「特発性心筋症」があります。

特定心筋症

- 弁膜症性

- 虚血性

- 高血圧性

- 筋ジストロフィー

- 神経・筋疾患

- 全身疾患(自己免疫疾患、サルコイドーシスなど)

- 中毒性疾患(薬物など)

- アルコール性

- 産褥性

特発性心筋症

- 肥大型心筋症

- 拡張型心筋症

- 拘束型心筋症

- 分類不能型心筋症

- 不整脈源性右室心筋症

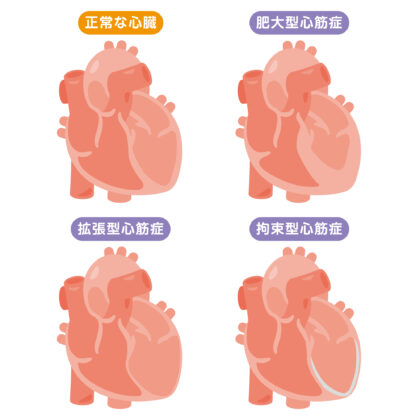

一般的に「心筋症」とは、原因が特定されていない特発性のものを指し、次の3つのタイプに大別されます。

肥大型心筋症

肥大型心筋症は、心臓の筋肉(心筋)が異常に肥大する疾患で、指定難病の1つです。心筋が過度に厚くなることで心臓の拡張が難しくなったり(拡張障害)、左心室から大動脈への血液の通り道が狭くなるなど、血液を全身に送るポンプ機能に障害が生じます。初期には自覚症状がないこともありますが、進行すると心不全の悪化や突然死を引き起こす可能性があります。

拡張型心筋症

張型心筋症では、心臓が次第に拡大し、ラグビーボールのような正常な形からサッカーボールのように膨らんでいきます。心筋が薄く広がることで、収縮力や拡張力が低下し、心臓のポンプ機能が弱まります。家族性とされるものが約2割存在しますが、多くは原因が明らかではなく、根本的な治療法としては心臓移植が唯一とされています。ただし、近年は薬物療法の進歩により、移植が必要となるケースはごく稀です。

拘束型心筋症

拘束型心筋症は、心室の拡大や肥大が見られず、見た目には心臓の動きが正常であるにもかかわらず、心筋が硬くなることで拡張しにくくなり、心不全の症状が現れる疾患です。様々な疾患に続発して起こることもあり(二次性拘束型心筋症)、その場合は原因が明らかですが、一般に「拘束型心筋症」と呼ぶ場合は、原因が特定できない特発性のものを指します。

心筋症の症状

心筋症は、初期には自覚症状がない場合もありますが、心機能が低下すると次のような症状が見られることがあります。

- 息切れ

- 呼吸が苦しくなる

- 動悸

- 疲れやすい

- 手足のむくみ

肥大型心筋症では、動悸や胸部の圧迫感に加えて、閉塞性タイプの場合には、めまいや失神を伴うこともあります。

心筋症の診断

心筋症の診断では、高血圧や弁膜症など、心筋症と似た症状を引き起こす他の疾患を除外することで、最終的な診断が下されます。

心電図検査

狭心痛が見られることもあるため、検査では冠動脈疾患の有無や、不整脈の併発がないかを確認します。不整脈の検出には、24時間のホルター心電図が有効です。

狭心痛が見られることもあるため、検査では冠動脈疾患の有無や、不整脈の併発がないかを確認します。不整脈の検出には、24時間のホルター心電図が有効です。

血液検査

心不全の指標となるBNPなどの数値を確認し、病状の把握や治療方針の決定に役立てます。

心不全の指標となるBNPなどの数値を確認し、病状の把握や治療方針の決定に役立てます。

心臓超音波検査

心臓超音波検査では、心臓の動きや血流に異常がないかを確認します。特に、肥大型心筋症に特徴的な心筋の肥厚や血流障害、さらに弁膜症の有無などを評価します。

胸部レントゲン検査

胸部レントゲン検査では、心臓の拡大の有無を確認できるほか、心不全に伴う胸水や肺うっ血などの所見も捉えることができます。

冠動脈CT検査

冠動脈CT検査では、血管の狭窄の有無や冠動脈の走行を確認し、冠動脈疾患が原因でないことを確認するために行われます。

心筋症の治療

原因が特定できないケースが多いため、治療は主に不整脈や心不全への対処が中心となります。高度な治療が必要な場合には、連携している高度医療機関にご案内します。

肥大型心筋症

軽度の肥大型心筋症では、治療を行わず経過観察とすることもありますが、多くの場合は薬物療法が中心となります。閉塞性タイプでお薬の効果が不十分な場合には、カテーテル治療や外科的治療が検討されることもあります。

拡張型心筋症

拡張型心筋症では、薬物療法だけでは効果が十分でない場合、心臓再同期療法や心臓移植といった外科的治療の選択肢も検討する必要があります。

拘束型心筋症

拘束型心筋症には、現時点で確立された有効な治療法がなく、基本的には対症療法が行われます。症状の改善が見込めない場合には、心臓移植を含めた治療方針の検討が必要となります。