心臓弁膜症

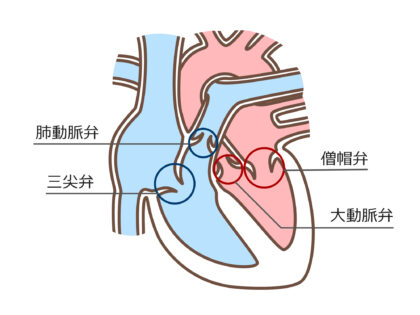

心臓には4つの弁が存在し、三尖弁(右心房と右心室の間)、肺動脈弁(右心室の出口)、僧帽弁(左心房と左心室の間)、大動脈弁(左心室の出口)と呼ばれます。これらの弁は、血液を送り出す際に開き、流れを一方向に保つために閉じる仕組みになっています。心臓内で血液が逆流しないように働く、重要な役割を担っています。

心臓には4つの弁が存在し、三尖弁(右心房と右心室の間)、肺動脈弁(右心室の出口)、僧帽弁(左心房と左心室の間)、大動脈弁(左心室の出口)と呼ばれます。これらの弁は、血液を送り出す際に開き、流れを一方向に保つために閉じる仕組みになっています。心臓内で血液が逆流しないように働く、重要な役割を担っています。

心臓弁膜症とは、この4つの弁のいずれか、あるいは複数に異常が生じ、正常に開閉しなくなることで血液の流れに支障をきたす疾患の総称です。「弁膜性心疾患」と呼ばれることもあります。原因は様々ですが、弁の機能が低下すると、血流が制限あるいは逆流するようになります。主に以下の2つのタイプに分けられます。

- 狭窄症:弁の開きが悪くなり、血液の流れが制限される状態

- 閉鎖不全症(逆流症):弁が完全に閉じなくなり、血液が逆流する状態

心臓弁膜症の症状は、異常のある弁の種類や進行度によって個人差がありますが、主に胸痛、息切れ、動悸、めまい、むくみなどが見られます。

治療法は症状の重さや原因に応じて異なり、軽度であれば生活習慣の見直しや薬物療法によって症状の改善が可能です。進行した場合には、弁を手術で修復または置換する治療が必要になることもあります。

心臓弁膜症は、早期に発見して適切な治療を受けることが重要です。気になる症状がある場合は、できるだけ早めに当院までご相談ください。

心臓弁膜症の症状

心臓弁膜症の症状は、障害されている弁の種類や進行の程度によって個人差がありますが、次のような症状が見られることが多いです。

- 胸痛

- 息切れ

- 疲労感

- 腹部や脚の腫れ

- 心房細動

- めまいや失神

心臓弁膜症の前兆

心臓弁膜症は、多くの場合、自覚症状がないまま進行するため、早期発見が困難と言われています。しかし、初期の段階で次のような軽い症状が起こることがあります。

- 軽い息切れ

- 疲れやすさ

- 脈の乱れや違和感

- 軽度のむくみ

心臓弁膜症は、症状に気づいたときには既に進行しているケースが少なくありません。特に40歳以上の方や、心疾患の家族歴がある方は、日常的な体調の変化に注意し、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが大切です。

心臓弁膜症の原因

心臓弁膜症の原因は様々ですが、代表的なものとして以下のような要因が挙げられます。これらを理解することで、病気への予防や早期対応に繋がります。

加齢

加齢により心臓の弁が硬くなったり、カルシウムが沈着して開閉がうまくいかなくなることがあります。これらは特に大動脈弁狭窄症の発症に関係しています。

先天性の異常

先天的に心臓の弁に構造的な異常がみられる場合もあり、これが心臓弁膜症の原因となることがあります。例えば、通常3枚ある弁の尖が2枚しかない「二尖弁症」などがその代表例です。

リウマチ熱

若い世代に見られる心臓弁膜症の原因の1つに、過去にかかったリウマチ熱があります。これは溶連菌感染後の合併症として発症し、心臓の弁にダメージを与えることがあります。

感染性心内膜炎

心臓の弁に感染が生じると、弁が傷つき、心臓弁膜症を発症することがあります。

その他

心筋梗塞や心筋症など、他の心疾患が影響して、心臓の弁の働きが低下する場合もあります。

統計によると、心臓弁膜症は成人のおよそ2.5%に見られ、特に65歳以上の高齢層で発症率が高まる傾向があります。

心臓弁膜症の診断・検査

心臓弁膜症の診断は、医師による問診や診察に加え、様々な検査を通じて総合的に行われます。以下に、その基本的な流れをご紹介します。

診察

医師はまず、症状の有無やこれまでの病歴について詳しく問診を行います。その後、聴診器で心音を確認し、異常な音(心雑音)が聞こえる場合には、心臓弁膜症が疑われます。

診断にあたっては、患者様の状態に応じて、以下のような検査の中から適切なものを選んで実施します。

心電図(ECG)

心臓の電気的な活動を記録する検査で、不整脈の有無や心臓にかかっている負担の兆候を確認します。

胸部レントゲン検査

心臓のサイズや形、肺の状態を画像で確認し、心臓弁膜症による影響が出ていないかを評価します。

心臓超音波検査

超音波で心臓の動きや弁の開閉をリアルタイムに確認する検査で、心臓弁膜症の診断に最も有効な方法です。

心臓弁膜症の治療

心臓弁膜症の治療方針は、症状の強さや原因に応じて異なります。弁膜症の重症度は、次の3つの段階に分けられます。

- 軽度:自覚症状はなく、日常生活に影響はない状態

- 中等度:症状が出ており、日常生活にやや支障が出る状態

- 重度:症状が顕著で、日常生活に大きな支障をきたす状態

軽度の場合

軽度の心臓弁膜症では、お薬による治療や生活習慣の見直しによって、症状を安定させることが可能です。薬物療法では、心臓の負担を軽くするお薬、血流を促すお薬が使われます。生活習慣の改善では、高血圧や糖尿病の管理、禁煙、適度な運動の継続が重要です。

中等度以上の場合

中等度以上に進行した場合には、弁の手術を検討します。手術には主に2つの方法があり、患者様の状態に応じて適切な治療法が選ばれます。

高度な治療が必要な場合には、連携している高度医療機関をご紹介します。

弁形成術

弁形成術は、損傷した弁の形や機能を修復し、自身の弁をできる限り温存することを目的とした治療法です。ただし、損傷が大きい場合は修復が難しく、弁置換術が選ばれることもあります。

弁置換術

弁置換術は、損傷した心臓の弁を人工弁に取り替える治療法です。治療には大きく分けて2つの方法があります。

1つは、心臓を一時的に止めて胸を開く開胸手術で、弁の損傷が重度の場合や比較的大きな人工弁が必要な場合に行います。

もう1つは、心臓を止めずに行うカテーテル治療で、血管からカテーテルを挿入して弁を交換します。体への負担が少なく、術後の回復が早いことが特長です。

心臓弁膜症の余命

大動脈弁狭窄症は初期に自覚症状が出にくく、気づかないまま進行することがあります。しかし、進行すると重い症状が生じ、突然死のリスクも高まるとされています。経過には個人差がありますが、症状によっては数年以内に命を落とす可能性もあります。

大動脈弁狭窄症は初期に自覚症状が出にくく、気づかないまま進行することがあります。しかし、進行すると重い症状が生じ、突然死のリスクも高まるとされています。経過には個人差がありますが、症状によっては数年以内に命を落とす可能性もあります。

ただし、早期発見と適切な治療により予後は大きく改善されます。心臓弁置換術を受けた場合、10〜20年以上健康を保てることもあります。さらに、高血圧や糖尿病、喫煙などの生活習慣によるリスクを管理することで、長期的な安定が期待できます。

心臓弁膜症は、症状が出てからでは対応が遅れることもあるため、気になる変化があれば早めに当院までご相談ください。

心臓弁膜症の人が

気を付けること

心臓弁膜症と診断された方が、日々の生活の中で意識すべきポイントを以下にまとめました。これらは病状の進行を防ぎ、より安定した体調を保つためにとても大切です。

定期的な診察・検査

継続的な通院によって、病状の変化を早期に把握し、必要な治療にすばやく対応できます。

お薬の正しい服用

処方されたお薬は決められた通りに服用し、副作用や体調の変化があれば医師へ相談しましょう。

食生活の見直し

脂質や塩分の摂取を控え、心臓に負担をかけない食事を意識しましょう。

適切な体重管理

適正な体重を維持することで、心臓への負担を軽減できます。

禁煙と節度ある飲酒

喫煙は心血管系への悪影響が大きく、禁煙は必須です。アルコールも飲み過ぎないよう節度を守りましょう。

ストレスへの配慮

精神的なストレスは心臓に負担をかける要因です。リラックスできる時間を持つことや、ストレスを上手に発散する方法を見つけましょう。

これらの生活管理を習慣づけることで、心臓弁膜症の進行を抑え、治療効果を維持しやすくなります。病状の安定と合併症の予防に向けて、無理のない範囲で取り組んでいきましょう。