- 肛門周囲膿瘍

- 肛門周囲膿瘍の原因

- 肛門周囲膿瘍の初期症状・症状

- 肛門周囲膿瘍の検査・診断

- 肛門周囲膿瘍の膿の出し方・治療

- 肛門周囲膿瘍を放置すると?

- 肛門周囲膿瘍の予防

- 肛囲膿瘍は自然に治癒しますか?

肛門周囲膿瘍

肛門周囲膿瘍は、肛門周辺に膿が溜まる疾患です。

肛門周囲膿瘍は、肛門周辺に膿が溜まる疾患です。

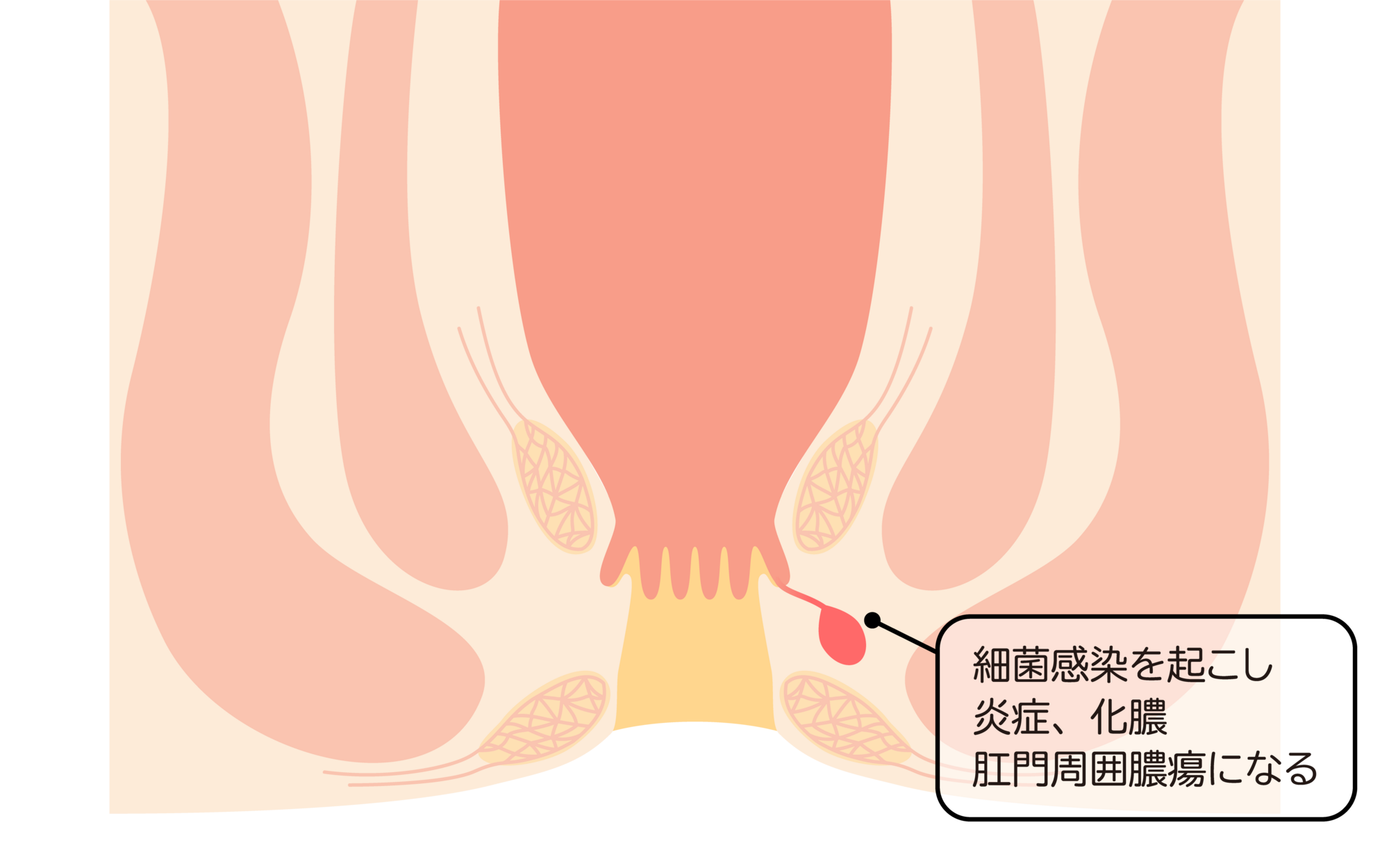

肛門の皮膚と粘膜の境目には歯状線という線があり、この歯状線には肛門陰窩と呼ばれる小さな窪みが存在します。便がこの窪みに入り込み、便中の細菌が感染して化膿を引き起こすと、肛門周囲膿瘍が発生します。膿瘍が浅い場所に発生した場合は激しい痛みが起こり、深い場所に発生した場合は鈍い痛みが現れます。

肛門周囲膿瘍は、軟便や下痢が起きている際、また免疫力が低下しているときに発症しやすくなります。さらに、肛門周囲膿瘍の30~50%は痔ろうに進行し、手術を必要とすることがあります。(手術が必要な場合は連携先の医療機関をご紹介します。)そのため、膿瘍のうちに早期に治療を受けることが非常に重要です。

肛門周囲膿瘍の原因

肛門周囲膿瘍は、どなたでも発症し得る疾患です。主な原因としては、以下が挙げられます。

- 窪み(肛門陰窩)に細菌が侵入する

- 免疫力が低下している

- その他の疾患

窪み(肛門陰窩)に細菌が侵入する

肛門周囲に存在する肛門陰窩に細菌が入り込むことで、感染が発生し、膿瘍が形成されます。感染の原因としては、頻繁な下痢による肛門への刺激や、排便時に粘膜が傷つくこと、さらには温水便座の使用などが影響していると考えられています。

免疫力が低下している

免疫力が低下していると、体は細菌に対して抵抗力を失いやすくなり、その結果として肛門周囲膿瘍を引き起こすことがあります。普段、肛門陰窩に便が入り込むことはありますが、健康な状態ではこの疾患を発症することは稀です。しかし、免疫力が低下すると、肛門陰窩に入った細菌が感染を引き起こしやすくなります。また、過度な飲酒も感染のリスクを高め、肛門周囲膿瘍を引き起こす原因となることがあります。

その他の疾患

上記の原因のほか、切れ痔やクローン病、膿皮症、結核、HIV感染なども肛門周囲膿瘍の発症を招く可能性があります。

肛門周囲膿瘍の初期症状・症状

肛門周囲膿瘍の初期症状

- 肛門周囲が腫れる

- 肛門周囲に痛みが起こる

- かゆみや熱感を覚える

- 排便時に痛みや違和感を覚える

肛門周囲膿瘍の症状

膿瘍が形成された場所によって症状が異なります。皮下の浅い部分に形成された場合は強い痛みが起こり、深い部分に形成された場合は鈍い痛みとともに、倦怠感や微熱が発生します。

- 皮膚から浅い部分に形成された場合:強い痛み、触ると硬さを感じる、熱感

- 皮膚から深い場所に形成された場合:鈍い痛み、触れないことがある、倦怠感、微熱

肛門周囲膿瘍の検査・診断

まずは問診を行い、症状の有無、便秘や下痢の有無など便の状態をお聞きし、視診・触診を行って診断を下します。

肛門周囲膿瘍の膿の出し方

・治療

肛門周囲膿瘍の治療では、まず膿を排出するために切開を行うことが最優先であり、最も効果的な方法です。抗菌薬を使用して細菌を死滅させる治療では、膿が溜まった部分を取り除くことができないため、十分な効果を発揮しません。切開排膿は、局所麻酔をしっかりと施して行います。

薬物療法では、抗菌薬を使用し、必要に応じて痛み止めを処方することもあります。

肛門周囲膿瘍を放置すると?

肛門周囲膿瘍をそのまま放置すると、症状が悪化し、痔ろうに進展する可能性があります。痔ろうが進行すると、トンネルの構造が複雑になり、それに伴って手術も高度な技術が求められるようになり、術後の合併症リスクも増大します。また、痔ろうがんを引き起こす危険性も否定できません。肛門周囲に腫れや痛みを感じた場合は、早期に専門医の診察を受けることが重要です。早めに当院までご相談ください。当院は女性医師が診療を行うため、女性の患者様も相談しやすい環境を整えています。

肛門周囲膿瘍の予防

肛門周囲膿瘍の予防には、日常生活でいくつかのポイントに注意することが重要です。

- お尻を清潔な状態に維持する

- 下痢・便秘を予防する

- 禁煙に取り組む

- 過度の飲酒を避ける

- 睡眠をしっかり取る

感染の原因となる汗や汚れを防ぐため、常にお尻を清潔に保つことが大切です。汚れた場合は、シャワーでしっかり洗い流しましょう。また、便秘を予防するためには、栄養バランスの取れた食事と適度な運動が効果的です。

タバコを吸っている方は禁煙を心がけましょう。ニコチンは血流を悪化させ、炎症や感染のリスクが高まります。さらに、免疫力を保つためには、十分な睡眠を取り、体をしっかり休めることが重要です。

肛囲膿瘍は

自然に治癒しますか?

軽度の肛門周囲膿瘍では、膿が自然に排出されて症状が一時的に改善することがあります。しかし、再発することが多く、繰り返し膿瘍が形成され、痛みや発熱を伴う場合があります。膿が長期間溜まり続けると状態が悪化する可能性があるため、早期受診・早期治療が推奨されます。