ピロリ菌とは

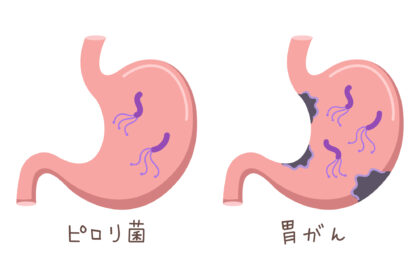

ピロリ菌は胃の粘膜に棲みつき、慢性的な炎症を引き起こす細菌です。感染を放置すると、慢性胃炎や胃潰瘍、萎縮性胃炎、十二指腸潰瘍、さらには胃がんのリスクが高まります。

ピロリ菌は胃の粘膜に棲みつき、慢性的な炎症を引き起こす細菌です。感染を放置すると、慢性胃炎や胃潰瘍、萎縮性胃炎、十二指腸潰瘍、さらには胃がんのリスクが高まります。

この菌は「ウレアーゼ」という酵素を持ち、胃の中の尿素を分解してアルカリ性のアンモニアを生成します。これにより、強酸性の胃の中でも生息できる環境を作り出しますが、同時にアンモニアなどの毒素が胃の粘膜にダメージを与え、炎症を引き起こす原因となります。

炎症が長期に及ぶと、胃粘膜の細胞に遺伝子異常が起こりやすくなり、これが蓄積されることで細胞のがん化が進み、胃がんの発症に繋がることがあります。

ピロリ菌が検出された場合は、早めに除菌治療を受けることが大切です。

ピロリ菌の感染経路

ピロリ菌の感染経路は完全には解明されていませんが、口を通じて体内に侵入し、感染することが確認されています。上下水道が整っていない地域では、依然として高い感染率を示しており、先進国では感染者が減少している傾向にあります。

日本では、高齢者にピロリ菌感染者が多く見られます。感染は、主に免疫力や胃酸が未発達な幼少期に発生すると考えられています。ピロリ菌に一度感染すると、除菌治療を行わない限り体内に残り続けます。成人になってからの新たな感染はほとんどなく、除菌治療の効果が得られた場合、再感染することは非常に稀です。

感染源としては、汚染された井戸水などが挙げられます。また、幼少期に親から口移しで感染することもあります。ピロリ菌を除菌することは、将来の感染拡大を防ぐためにも非常に重要です。感染が確認された場合、適切な除菌治療を行うことが勧められます。

ピロリ菌の検査

ピロリ菌の感染有無を調べる検査は、胃カメラを用いる検査と用いない検査に大別されます。なお、感染検査や除菌治療に保険を適用するには、胃カメラ検査が必須となります。

胃カメラによる組織採取で行うピロリ菌感染の検査

迅速ウレアーゼ法

ピロリ菌はウレアーゼという酵素を使って、尿素からアンモニアを生成します。この特性を利用して、尿素を含んだ試薬に胃の組織を含む検体を浸し、アンモニアが発生するかを確認します。試薬がアルカリ性に変化すれば、ピロリ菌に感染していることが分かります。

鏡検法

採取した組織を染色し、顕微鏡で観察する方法です。この検査では、ピロリ菌の有無を確認することができます。また、胃粘膜の萎縮など、その他の異常の評価も行えます。

培養法

採取した組織を培養し、ピロリ菌の有無を確認する方法です。この検査は、ピロリ菌の存在を証明できるだけでなく、薬剤感受性検査も行える高精度な方法です。しかし、培養には1週間程度の時間を要します。

その他のピロリ菌感染の検査

尿素呼気試験

ピロリ菌がアンモニアを生成する性質を利用した検査で、特別に調製された尿素を含む錠剤を使用します。錠剤の服用前後の呼気を採取し、二酸化炭素が含まれているかどうか確認することで、感染有無を判定します。呼気を採取し、錠剤を服用するだけの簡便な方法で、広く実施されています。精度も非常に高いですが、胃酸分泌を抑えるお薬を服用している場合、結果が正確に出ないこともあるため、検査前に服用薬を確認することが必要です。

抗体測定法

この検査は、ピロリ菌に対する抗体の有無を測定することにより、感染有無を確認します。胃粘膜の萎縮が進み、ピロリ菌の生息が難しい状態でも実施可能です。また、胃酸分泌を抑えるお薬を服用している場合でも測定に影響はありません。なお、除菌治療後も抗体が長期間残ることがあるため、この検査では除菌の効果の有無を確認することはできません。

便中抗原測定法

胃の内容物は腸を経て排泄され、便として体外に出ます。この検査では、便からピロリ菌の特定の抗原を検出することで、感染の有無を調べます。直接的にピロリ菌の一部を確認することができます。また、除菌治療が効果を発揮したかどうかを判断するためにもよく使用されます。ただし、下痢などで便が軟らかい場合、抗原が薄まって検出が難しくなることがあります。

ピロリ菌除菌の治療の流れ

1ピロリ菌検査

胃カメラ検査により、慢性胃炎や胃・十二指腸潰瘍が確認された場合、ピロリ菌検査に保険が適用されます。検査には抗体測定法や尿素呼気試験を用いて、ピロリ菌の感染有無を調べます。

2検査結果の確認

検査結果が陽性であれば、除菌治療をご案内します。保険適用内でピロリ菌検査を受け、陽性結果が出た場合、その後の除菌治療も保険で対応されます。一方、陰性の場合は除菌治療を実施できません。

31次除菌

ピロリ菌の除菌治療では、朝と夕方の1日2回、7日間にわたって3種類のお薬を服用します。2種類は抗生物質で、残りの1種類は胃酸の分泌を抑えるお薬で、抗生物質の効果を強化する役割を担います。

治療中によく見られる副作用は、軟便や下痢です。他にも、口内炎や味覚異常、お腹のガス増加、便秘などの症状が現れることもあります。治療中に体調に変化があった場合は、すぐに当院までご連絡お願いします。

41次除菌の結果

除菌治療は必ずしも成功するわけではなく、失敗に終わることもあります。治療がうまくいったかどうかは、服薬後しばらく経たないと正確に判断できません。そのため、服薬を終えてから1ヶ月以上経過した後に、尿素呼気試験や便中抗原測定法を使って確認します。1次除菌での成功率は80%程度となります。

除菌が成功した場合は、治療が完了となります。しかし、除菌に失敗した場合には、抗生物質を1種類変更して、再度治療を行います。

52次除菌

1次除菌を受けても、10~20%の方々は除菌に失敗します。検査で陽性が確認された場合、希望があれば2次除菌を行うことができます。2次除菌では、抗生物質を1種類変更し、その他のお薬は初回と同じく、朝と夕方に1日2回、7日間にわたって服用します。

62次除菌の結果

2次除菌の判定も、1次除菌と同様に、1ヶ月以上経過してから行います。この段階で、90%の方が除菌に成功するとされています。もし2回目の治療で除菌ができなかった場合、3回目の治療も可能です。ただし、保険適用は2回目までで、3回目以降は自費診療となります。

除菌治療の副作用

除菌治療中に、味覚異常、軟便や下痢、吐き気などの副作用が現れることがあります。しかし、これらの症状は一時的なものであり、服薬を終了すると治まることがほとんどです。もし症状が重く続く場合は、遠慮せずに当院までご相談ください。

また、除菌治療を受けると、胸焼けや胃もたれなど、逆流性食道炎に似た症状が現れることがあります。これは、胃粘膜が回復し、胃酸分泌が一時的に増加することが原因です。軽度の症状が多いですが、不快な場合は症状を和らげるお薬を処方することもできます。

さらに、抗生物質に対してアレルギー反応を示すことがあります。もし呼吸苦や蕁麻疹などのアレルギー症状が発生した場合、すぐに服用を中断し、当院までご相談ください。

ピロリ菌と胃がん

ピロリ菌に長期間感染していることは、胃がんの発症リスクを高める大きな要因とされています。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎や胃潰瘍を引き起こしやすくなりますが、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、軽度の胃炎を繰り返すことがあります。こうした炎症が長期間続くことで、胃の粘膜に遺伝子の異常が繰り返し生じ、最終的には細胞ががん化するリスクが高まります。

ピロリ菌に長期間感染していることは、胃がんの発症リスクを高める大きな要因とされています。ピロリ菌に感染すると、慢性胃炎や胃潰瘍を引き起こしやすくなりますが、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、軽度の胃炎を繰り返すことがあります。こうした炎症が長期間続くことで、胃の粘膜に遺伝子の異常が繰り返し生じ、最終的には細胞ががん化するリスクが高まります。