狭心症とは

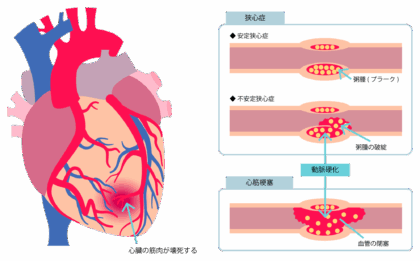

心臓が絶えず動き続けるために必要な酸素と栄養を供給する役割を果たすのが冠動脈です。もし冠動脈が狭くなると、心筋への血流が減少し、酸素が不足して胸に痛みを感じます。これが狭心症の原因です。冠動脈の狭窄の代表的な原因には、動脈硬化や、冠動脈が収縮して血流が阻害される攣縮(れんしゅく)が挙げられます。また、過去に川崎病を患った後遺症や、高安動脈炎といった難病による影響もあります。

狭心症の原因

狭心症の主な原因は動脈硬化です。コレステロールなどが冠動脈に蓄積すると、動脈内に硬化した塊が形成されます。この塊は「粥腫(じゅくしゅ)」と呼ばれ、最初は小さなものですが、進行すると次第に膨らみ、血管が狭窄します。これにより血液の流れが悪化し、心筋に十分に酸素が供給されなくなり、正常に働かなくなります。以下は動脈硬化のリスク要因です。

狭心症の前兆、症状

狭心症の代表的な症状

- 胸痛

- 胸が圧迫される、締め付けられる感覚

- 胸の灼熱感

- 背部痛

- 左肩から腕にかけて起こる痺れや痛み

- 顎から首にかけて起こる痺れや痛み

- 歯が浮く感覚

- 冷や汗

- 吐き気

- 息切れ

- めまい

狭心症の初期症状

- 胸部圧迫感

- 胸痛

- 冷や汗

- 息切れ、動悸

- 吐き気

狭心症の検査

心電図

狭心症発作が発生していない時には、心電図が正常な結果を示すことがよくあります。

ホルター心電図

安静時に起こる狭心症(安静時狭心症)のように、負荷をかけても症状が再現できない場合は、24時間心電図を記録するホルター心電図を用います。これにより、夜間や早朝の症状も把握できます。

胸部レントゲン検査・CT検査

同様の症状を示す肺疾患や他の心疾患との鑑別診断として行われます。

血液検査

同様の症状を示す心筋梗塞は、血中のCPK(クレアチンフォスフォキナーゼ)の値が高まるため、血液検査を行って確認します。

心臓超音波

心臓の壁運動に異常がないかを調べるために行われる検査です。

冠動脈CT

心拍に合わせて心臓の画像を撮影する造影CT検査で、特に冠動脈の状態を調べます。カテーテルを用いる冠動脈造影検査に比べ、身体への負担が少なく、外来で実施できます。冠動脈CTが必要と判断した場合、提携先の医療機関をご案内します。

狭心症の治療

狭心症の治療は、症状の緩和と心臓への負担軽減に重点を置いて行われます。治療法は、症状の進行度や健康状態に応じて個別に決定されますが、生活習慣の改善と薬物療法が中心です。状態によっては外科手術や医療機器を用いた治療も検討されます。

生活習慣の見直しは全ての患者様に推奨される基本的な治療です。健康的な食事、定期的な運動、ストレス管理、禁煙などが心臓の負担を緩和し、症状の改善に繋がります。特に、塩分や飽和脂肪を控え、野菜や果物を積極的に摂ることが大切です。

薬物療法

狭心症の治療では、血管の緊張を和らげて心臓の負担を軽くし、血液が固まりにくい状態を保つことが重要です。そのため、カルシウム拮抗薬、硝酸薬、ベータ遮断薬などを併用します。また、血液の凝固を防ぐために、アスピリンなどの抗血小板薬も使用されます。さらに冠動脈の動脈硬化進展を予防するために、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病の管理が非常に重要です。

心筋梗塞とは

心筋梗塞は、心臓の血液供給を担当する冠動脈が閉塞し、その結果、酸素不足に陥った心筋が壊死する病態です。主な原因は動脈硬化の進行で、生活習慣病がその引き金となります。動脈硬化によって冠動脈内に蓄積したプラークが破裂し、血管が完全に塞がることが発症の原因となります。すぐに適切な治療を受けることが不可欠であり、救急車を呼ぶことが最優先です。最も顕著な症状は、突然現れる強烈な胸痛で、締め付けられるような感覚や圧迫感、焼けるような痛みを伴い、冷や汗、吐き気・嘔吐を引き起こすこともあります。この痛みは20分から数時間にわたって続き、狭心症の発作とは比べ物にならないほど激しく長引き、ニトログリセリン舌下錠にもほとんど反応しないことが多いです。また、無痛性心筋梗塞の場合、痛みを感じることなく進行し、心不全の症状が起こるまで気づかないこともあります。

心筋梗塞は、心臓の血液供給を担当する冠動脈が閉塞し、その結果、酸素不足に陥った心筋が壊死する病態です。主な原因は動脈硬化の進行で、生活習慣病がその引き金となります。動脈硬化によって冠動脈内に蓄積したプラークが破裂し、血管が完全に塞がることが発症の原因となります。すぐに適切な治療を受けることが不可欠であり、救急車を呼ぶことが最優先です。最も顕著な症状は、突然現れる強烈な胸痛で、締め付けられるような感覚や圧迫感、焼けるような痛みを伴い、冷や汗、吐き気・嘔吐を引き起こすこともあります。この痛みは20分から数時間にわたって続き、狭心症の発作とは比べ物にならないほど激しく長引き、ニトログリセリン舌下錠にもほとんど反応しないことが多いです。また、無痛性心筋梗塞の場合、痛みを感じることなく進行し、心不全の症状が起こるまで気づかないこともあります。

心筋梗塞の原因

心筋梗塞は、心筋に血液が届かなくなることで発生します。この血流の遮断の主な原因は、冠動脈に蓄積されたプラークが破裂することです。プラークが破れると、血液凝固を引き起こす成分が血流に漏れ出し、それが血栓を作ります。この血栓が冠動脈を塞ぐことにより、心筋への血液供給が途絶え、心筋梗塞を引き起こします。日本では、特に冬の寒さが血管を収縮させることから、冬季に心筋梗塞が増加する傾向にあります。

心筋梗塞を引き起こすリスク要因としては、運動不足や肥満、喫煙、高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などがあります。また、ストレスや睡眠不足も発症リスクを高めることが知られています。日本人の場合、遺伝的要因や食生活の欧米化により、心筋梗塞を発症しやすくなっています。特に塩分の過剰摂取が高血圧を引き起こし、その結果、心筋梗塞のリスクを増加させることが分かっています。統計データによれば、日本では心筋梗塞の発症年齢は男性が50代後半、女性が60代後半からが多く、男女差も存在しています。

心筋梗塞の症状・前兆

心筋梗塞は突然発症し、命に関わる重大な症状を引き起こす恐れがあります。代表的な症状は、胸の中央に感じる強い圧迫感や痛みで、この痛みが肩・腕・首・顎・背中に広がることもあります。加えて、息切れ、冷や汗、脱力感、吐き気などが同時に現れることもあります。心筋梗塞の症状は男女で異なる傾向があり、特に女性では胸の痛みが目立たず、息苦しさや疲労感、胃の不快感が出やすいとされています。高齢者では、混乱や意識の低下など非典型的な症状で現れることもあり、周囲の早期の気づきが重要です。

心筋梗塞発症前にある前兆症状

- 胸焼け

- 胸痛、圧迫感、締め付けられるような感覚

- 腕・肩・歯・顎にかけて放散する痛み

- 痛みが数分ほどで自然に治まる

- 胸痛や違和感が繰り返し現れる

- 階段や坂道を上るときに症状が出やすい

心筋梗塞の検査

最初に症状について詳しく問診を行い、診察で身体の状態を確認します。続いて、心電図検査や血液検査、冠動脈の造影検査、心臓超音波検査なども実施します。

心電図検査

心筋に十分な血液が届いているかどうか、また過去に心臓がダメージを受けた痕跡がないかを確認することができます。心筋梗塞が疑われる場合には、多くの場合で心電図に異常な波形が現れます。

血液検査

心筋梗塞が発生すると、傷ついた心筋細胞から特定の酵素やタンパク質が血液中に漏れ出します。これらは「マーカー」として機能し、心筋の損傷を示す重要な指標となります。なかでもトロポニンは特異性が高く、心筋梗塞の確定診断に有効です。

心臓超音波検査、冠動脈CT

心筋梗塞は、できるだけ早い段階で診断し治療を開始することで、予後が大きく改善するとされています。そのため、医師は画像診断を活用し、心筋の損傷の有無や血流の状態を詳しく確認します。

心筋梗塞の治療

心筋梗塞の治療では、途絶えた心臓への血流をいかに早く回復させるかが重要です。発症直後から治療が始まり、命に関わる緊急事態であるため、迅速かつ的確な対応が求められます。

治療法は、患者様の状態や梗塞の範囲・重症度によって違いますが、主に以下のように分けられます。高度な治療が必要な場合には、連携している医療機関をご紹介します。

薬物療法

まず血栓を取り除いて血流を回復させるために、血栓を溶かすお薬(血栓溶解薬)や、血液が固まりにくくなるお薬(抗凝固薬や抗血小板薬)を使用します。また心筋梗塞を発症すると、3人に1人はそのまま心停止を起こすため、再発予防が非常に重要です。そのため慢性期には高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病の管理を徹底します。

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

カテーテルで狭窄した冠動脈を拡張し、ステント(金属製の網状チューブ)を留置して血流を回復させる治療法です。日本では成功率が非常に高く、心筋梗塞の標準治療として多くの医療機関で行われています。

冠動脈バイパス手術

冠動脈が複数箇所で重度に狭窄していたり、PCIが適用できない場合に行います。自分の他の血管を使って新たな血流の通り道を作り、詰まった部分を迂回して心筋への血流を確保します。

これらの治療は、発作による心臓へのダメージを最小限に留め、生存率の向上を目指すものです。治療後のリハビリも大切で、適度な運動や生活習慣の見直しにより、再発リスクを減らし、生活の質の向上も期待できます。